El verano pasado, a fines de julio, recibí una llamada telefónica de mi padre notificándome de la muerte de mi tío Teddy y pidiéndome que fuera a San Francisco para ayudarlo a clasificar las pertenencias de su hermano antes de que llegaran los de la mudanza.

Mi tío no tuvo hijos. Él nunca se había casado, y su novia de muchos años se había ido por su propio camino por razones —que aprendería más tarde— relacionadas con la historia que vendrá. Era una figura tranquila, el único hermano de mi padre, eclipsada por el extenso clan de seis hermanos de mi madre. De hecho, cuando escuché por primera vez sobre la muerte de Teddy, no podía recordar cuándo lo había visto por última vez. Para entonces, nuestros viajes familiares de fin de semana a San Francisco eran cosa del pasado. Incluso hasta el día de hoy, no puedo recordar el apellido de esa novia, una mujer color albaricoque que fumaba empedernida sus Camels y que, a diferencia de mi tía Deborah, mi tía Judith, mi tío Michael, etc., todos nosotros conocía al igual que Donna. Tampoco recordaba ninguna discusión sobre por qué no se habían casado o por qué no tenían hijos. Para mí, era solo una de las particularidades de Teddy, como el fucsia tecnicolor del borscht que bebía cada mañana, o los tirantes elásticos que usaba sobre sus camisas de vestir blanquecinas, o el zumbido de fondo de la lucha libre profesional en la televisión de su habitación, que parecía girar en un ciclo eterno.

Al principio, fue la televisión la que ayudó a romper mi resistencia a esas largas visitas. En casa, mi madre había desterrado el nuestro al armario del dormitorio, pero en algún momento, en una de las negociaciones en la trastienda que ahora sé que constituyen gran parte de la paternidad, mis padres debieron haber decidido que la televisión en Teddy’s estaba permitida. Así que por un tiempo, semanalmente, mi hermana y yo nos apretujamos en el sillón de pana de pana amarilla gastada que estaba a solo unos centímetros de la pantalla. Esto fue durante el reinado de Hulk Hogan y Randy “Macho Man” Savage, y el favorito de mi tío, Andre the Giant, quien, me recordó en varias ocasiones, aunque francés de nacimiento, era polaco por extracción, y que yo pensaba: Durante bastante tiempo, y no sin cierto grado de perplejidad, fue el mismo Andre que el de Louis Malle Mi cena con Andre, una película que a menudo escuché comentar entre los amigos de mis padres. El televisor, un Sony Trinitron (en parte pantalla, en parte altavoz) tenía 12 canales, a los que se podía acceder mediante una fila de botones de plástico que emitían un sonido satisfactorio. silbido cuando se presiona. Mi padre le había dado a Teddy una videograbadora, pero no lo recuerdo viendo nada más que lucha libre. Por qué era esto, nunca me detuve a preguntarme. Solo más tarde consideraría que algo sobre la violencia de los dibujos animados funcionaba como una parodia de toda la violencia y, tal vez, como una catarsis de la violencia real por la que había pasado.

Para ganarse la vida, mi tío tenía una pequeña tienda de conveniencia en Geary, a unos 800 metros de su apartamento, y vendía una mezcla de comida chatarra estadounidense e importaciones enlatadas de Europa del Este a un variopinto grupo de polacos, armenios y rusos, junto con un puñado de pacientes y familiares de pacientes que deambularon desde el monte Sion. Todavía puedo verlo, y desde la altura de alguien no más alto que la cintura de mi tío: el par de banderas estadounidenses pegadas con cinta adhesiva a la caja registradora, el Kool-Aid en polvo y los Huevos Creme Cadbury junto al bebé con gorro en los chocolates importados de Alenka, los frascos de caramelos duros en su celofán chirriante, el almacén con cajas —¡cajas! – de los paquetes de cera Topps. Si teníamos la suerte, mi tío nos permitiría a mi hermana y a mí elegir un juguete o un dulce, un acto que, en ese momento, parecía menos una demostración de afecto paternal que una prueba de riqueza incalculable. Tal era la recompensa del almacén que ni siquiera se me ocurrió que mi padre, un médico generalista con una práctica privada en crecimiento, estaba más seguro económicamente de los dos. Crecí en un Eichler en los suburbios a 50 millas al sur de la ciudad, con un patio trasero atravesado por dos grandes secuoyas que esparcían sus hojas emplumadas sobre la lona aislante en la pequeña piscina sin calefacción. No era una gran riqueza (eran los días anteriores a las punto com, cuando un médico aún podía comprar una casa en Silicon Valley), pero ciertamente teníamos mucho más que Teddy, para quien la planificación financiera consistía en sobornar a su casero ruso nostálgico con frascos. de arenque en escabeche que él mismo se sirvió.

Por supuesto, las diferencias entre mi tío y mi padre, diferencias, se podría decir, entre los dos Andrés.–podría haber sido producto de su diferencia de edad. Teddy tenía 19 años cuando mi padre nació en una sala de emergencias de Queens, una brecha explicada por años de guerra y apatridia, y la firme negativa de su madre a traer otro hijo a un mundo que podría arrebatárselo todo. Cuando llegó mi padre, la historia de la familia —la huida, los campos de trabajo, la pérdida de un primer hijo por el servicio militar obligatorio del Ejército Rojo— formaba parte de un pasado del que no se habla a menudo. Mi padre conocía el mapa: Varsovia, Białystok, los gulags de las afueras de Arkhangelsk, luego Tashkent, Kherson, Kyiv y de regreso a Polonia cuando terminó la guerra. Allí, sin encontrar nada, a nadie, continuaron hasta París, donde vivieron hasta que siguieron a su único primo superviviente a Nueva York. Para entonces, Teddy hablaba cinco idiomas, y ninguno de ellos bien. Su ruso vulgar de la guardería gulag, su uzbeko de mercado, su ucraniano, su francés cantarín con sus maldiciones acre de Belleville, todos le servían principalmente para jugar con otros niños. Su polaco comenzó a disolverse poco después de que llegaron a Queens, y mi abuelo decretó de repente que la familia solo hablaba “americano”, lo que durante años fue un dialecto de pantomima y palabras adivinadas. De ahí: el acento (“huishy-huashy”, “Daffy Dug”), el problema con los artículos (ausente en polaco, también ruso y uzbeko), el empleo aparentemente aleatorio de su o ella (tal distinción falta en francés). Incluso 30 años después, cuando llegué a conocerlo, todavía hablaba con indecisión. Mi padre me dijo una vez que temía que otros pensaran que su inglés imperfecto pudiera sugerir ingratitud. Era más seguro no hablar.

Mi padre era más alto, más corpulento, su rostro estaba bronceado por el tenis y nuestras vacaciones. Teddy, que probablemente habría sido alto si no fuera por el hambre de la infancia, dio una impresión más débil y pálida. Años más tarde, a menudo descubría que mi recuerdo de él evocaba la imagen inesperada de la madera flotante, que, bastante golpeada, se vuelve gris e indistinta. Incluso en sus 40, vestía pantalones negros de hombre viejo, su poliéster pulido a un brillo alrededor del asiento y las rodillas. Caminaba cojeando, y aunque era una cojera de la niñez —displasia de cadera, sin reparar, me dijo mi padre— se sumó a mi percepción de su edad. Incluso el apartamento al que llegué ese domingo después de la muerte de Teddy parecía pertenecer a alguien de una generación anterior. Un pequeño pasillo daba a un comedor apenas más grande que la mesa circular del centro. Luego en el sentido de las agujas del reloj: cocina; sala; un segundo pasillo diminuto que conduce al armario, al dormitorio y al baño. La alfombra de pared a pared seguía siendo el pardo de la memoria, al igual que la mezcla desordenada de alfombras “turcas”. Las paredes estaban vacías excepto por un juego de placas conmemorativas del bicentenario de los Estados Unidos y algunos aceites esparcidos — cuerno de la abundancia, puesta de sol en la montaña — comprados a lo largo de los años en mercados de pulgas y ventas en el vecindario.

Por sugerencia de mi padre, comenzamos en la sala de estar. El viejo sofá gris desaparecería, por supuesto, al igual que el aparador oscuro, teñido de pino para que pareciera castaño, lleno en su mayoría de temas de Hora que data de los años 80. Había algunos catálogos antiguos de Sears, algunas cajas de zapatos organizadas sobre principios poco claros: pisapapeles con piezas de reloj y llaves de muchas más casas, coches y cajas de seguridad de las que poseía mi tío. Si bien me parecían completamente anónimos, mi padre se demoró. Sin embargo, cuando me pregunté en voz alta si había una historia para alguno de estos artefactos, negó con la cabeza. Me dijo que era sorprendente lo poco que le recordaba a su hermano, de hecho, lo poco que el apartamento reflejaba la vida interior de su hermano, a menos que, por supuesto, uno se diera cuenta de que una característica de esa vida interior era mantenerse oculta. Más bien, estaba pensando, dijo, en lo que había estado pensando durante días: a saber, cuánto lamentaba no haber presionado a Teddy para que aceptara más de su caridad. Probablemente no lo sabía, me dijo, pero su hermano lo había apoyado durante la escuela de medicina, se había mudado con él al Área de la Bahía; era justo devolverle el dinero. Pero Teddy siempre se negó. Si bien al principio mi padre atribuyó tal terquedad a la dignidad personal, con el tiempo, a medida que los dos se habían separado en posición, llegó a entenderlo de manera diferente. Teddy nunca pareció envidiar el éxito de mi padre. Estaba borracho y expansivo en la boda de mis padres, riéndose incluso de los chistes internos que no entendía. Le dio un regalo de bodas, un juego de vasos de cristal de Neiman Marcus, completamente inconsistente con sus gustos y demasiado generoso. Mucho antes de que yo caminara, me dio una bicicleta, justo cuando le compró zapatillas de ballet a mi hermana, como si quisiera reclamar los hitos por venir.

Con el tiempo, dijo mi padre, había llegado a preguntarse si tal extravagancia era el reconocimiento de Teddy de los caminos divergentes que tomarían sus vidas, algo que vio mucho antes que mi padre. Y sucedió: mi padre a menudo en la clínica, o asistiendo a una serie de películas de arte con amigos, o llevándonos a acampar en verano. Viajes a los que, añadió, invitaba con frecuencia a su hermano y a Donna, sabiendo muy bien que se negarían. Lo que la película de Malle fue para “El gigante”, el Parque Nacional Arches fue para Reno, donde Donna jugó y mi tío, supongo, debe haber pasado su tiempo haciendo algo más que comer, y sin embargo regresó solo con fotos de él mismo (vestido con esa eterna camisa de vestir blanquecina, con el brazo sobre el hombro de Donna) contra la generosidad de los bufés.

Eran una pareja extraña. Ahora sospecho que se sintió atraído por ella por el gran volumen de su americanidad, por su gran cabello americano y tacones de charol blanco, por los broches, pulseras y pendientes que hacían tintinear su presencia mucho antes de que entrara en una habitación. Incluso su busto, con una hamaca en blusas de poliéster rosa y chartreuse, parecía de alguna manera estadounidense en la forma descarada que llamaba la atención por su tamaño. Pertenecía a un grupo de agricultores de frutas de hueso; la familia se remontaba a California lo más lejos posible, decía ella, “sin ser Miwoks”. Tenía antecedentes de epilepsia y, aunque habían pasado décadas desde que sufrió una convulsión, nunca aprendió a conducir, por lo que mi tío la llevó con chofer a todas partes. Desde que lo conocí, conducía un Pontiac Bonneville, un modelo de principios de los 70 que nos recordaba a mi hermana y a mí los autos conducidos por secuestradores en esos siniestros videos educativos escolares que nos enseñaban a no hablar con extraños. Por parte de Donna, aparte del chofer, fue difícil decir lo que vio en mi tío. Era apuesto, o parecía haber sido apuesto alguna vez, y puedo recordar a la mesera ocasional, la cajera o, más tarde, la enfermera que estaba encantada con sus modales europeos corteses y su acento. Pero Donna no mostró interés en el lugar de donde venía. Odiaba el arenque y el borscht, y ni una sola vez la oí preguntarle sobre Europa. De hecho, parecía no tener conocimiento de la historia de Teddy. Mi padre no sabía si esto era porque su hermano no quería decírselo o ella no quería saberlo; su conjetura era ambas, lo que podría explicar de alguna manera su compatibilidad. O tal vez fue esto, dijo: para Teddy, Donna sabía que ella era poco común, y todos queremos serlo, y el momento en que se dio cuenta del error de este entendimiento fue el momento en que se fue.

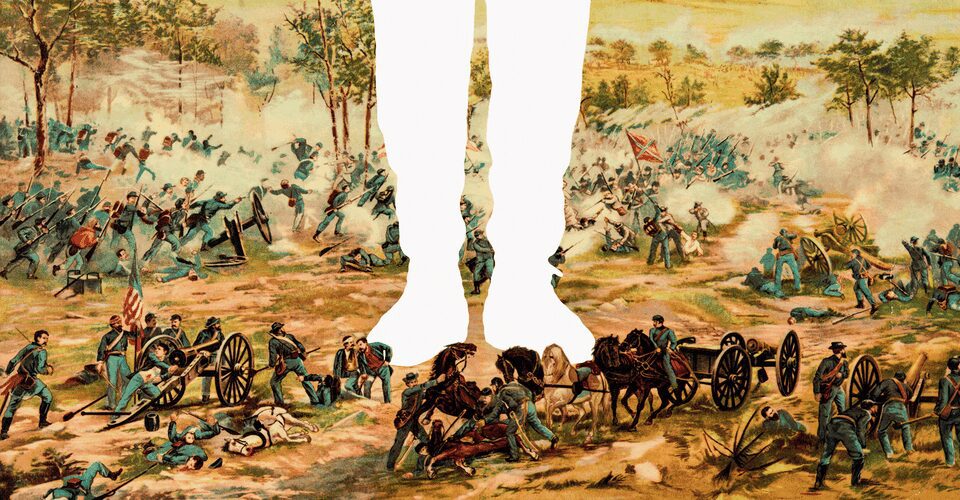

De todos modos, dijo mi padre, ahora lamentaba la distancia que había crecido entre ellos, particularmente a medida que pasaba el tiempo, y mi hermana y yo crecíamos, y nuestros fines de semana se llenaban de deportes y amigos. Seguían hablando, pero luego mi padre consiguió un puesto afiliado en la universidad y empezó a dar clases ya viajar más, ya veces pasaban semanas antes de que viera a su hermano. Dijo que era por esto que no estaba realmente seguro de cómo mi tío había desarrollado su interés en la guerra —la Guerra Civil, aclaró—, salvo que había comenzado con Donna. En ese momento, no pensó que fuera notable. Había visto a su hermano pasar por un período similar de interés en su país adoptivo antes, en el momento del bicentenario, aunque eso tenía una cualidad de búsqueda y tristeza, como si las placas conmemorativas, la bandera colocada en su balcón, fueran formas de probar una identidad que no poseía. Mi padre recordaba cómo ese 4 de julio, él y mi madre habían ido con Teddy y Donna a ver las celebraciones. Los desfiles no fueron algo a lo que mi padre iba con regularidad; pensaba que eran sólo para niños o fascistas. Pero Teddy era diferente. Nunca habló de la conexión entre la observancia de ciertos días festivos (el cuarto, el Día de los Caídos, el Día de los Veteranos) y el hecho de que, debido a su cadera, lo habían rechazado cuando intentó alistarse en Corea. Mi padre ni siquiera había nacido en el momento de esos rechazos, pero en años posteriores, sintió que lo único por lo que su hermano lo envidiaba eran sus dos años de servicio como médico en la VA. De hecho, pensó que gran parte del patriotismo de su hermano no provenía del orgullo, ni siquiera de la gratitud, sino de una especie de anhelo. Después de todo, me dijo, aunque sus padres nunca regresaron a Polonia, todavía tenían un hogar que llevar en su memoria. Teddy, mientras tanto, se encontró en la posición imposible de perder algo que nunca había poseído.

Pero sí, el bicentenario: a pesar de toda la sospecha de patriotismo de mi padre, comenzó de manera auspiciosa. El ambiente era festivo. Las laderas del Golden Gate Park estaban cubiertas de tambores, estudiantes vestidos de casacas rojas jugaban a la guerra entre los eucaliptos y bellezas con largos guantes blancos saludaban desde convertibles adornados con flores de papel. Donna estaba vestida con pantalones rojos ceñidos a rayas y un corpiño estrellado. Había comprado tricornios de papel a un vendedor, para mis padres y para Teddy, quien los colocó en un ángulo alegre sobre su cabello ralo. Parecía completamente extasiado por el boato, dijo mi padre, por los desfiles, las bandas de la escuela secundaria y las carrozas. Solo más tarde ese día, cuando mi padre regresaba de los puestos de concesión, vio a su hermano en un momento en el que Teddy pensó que nadie estaba mirando, parado en medio de la multitud que lo vitoreaba con una mirada de desconsolación tan cruda, tal desamarre, que mi padre sintió que quizás estaba viendo por primera vez a su hermano como realmente era.

Entonces, cuando Donna anunció 10 años después que ella y Teddy planeaban visitar sitios históricos en Gettysburg y Filadelfia, mi padre recordó a su hermano en el bicentenario y no pudo evitar preguntarse si deberían viajar a otro lugar. Pero no se atrevía a explicar por qué, y en cualquier caso, la hermana de Donna había sido y había dicho que era fantástico, de verdad, y que ya habían comprado las entradas. Resultó que Teddy, a su regreso, no dijo casi nada sobre la visita. No parecía angustiado, ni particularmente emocionado. Si no fuera por las pequeñas réplicas de la Campana de la Libertad que había comprado para mí y mi hermana, era como si ni siquiera hubiera ido. Todo lo cual explica la sorpresa que sintió mi padre cuando, más tarde ese otoño, llamó a la tienda y Donna le dijo que mi tío había volado hacia el este nuevamente, esta vez para una visita guiada en autobús por los famosos campos de batalla en siete estados.

“Aparentemente es su nuevo pasatiempo”, dijo.

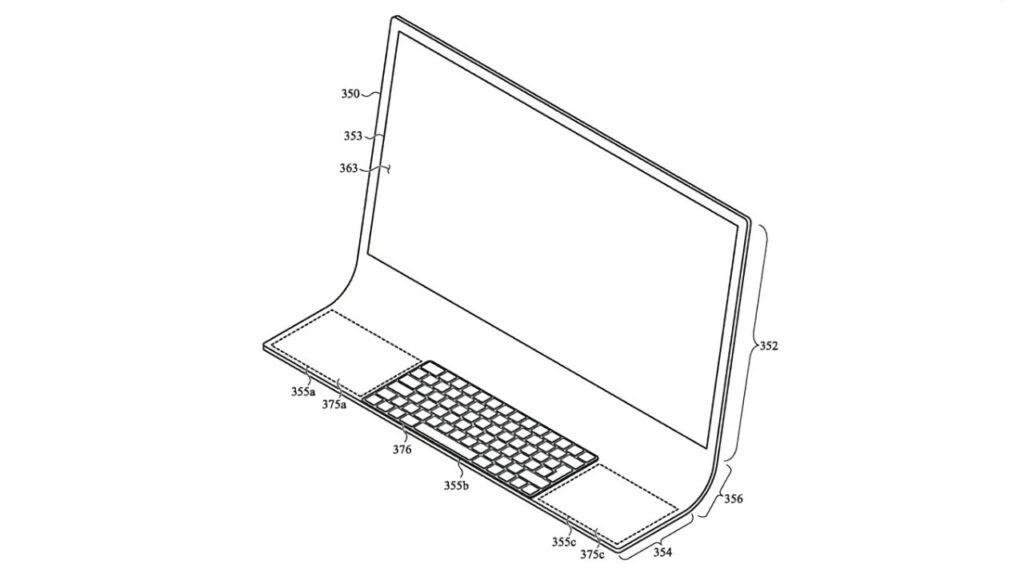

Mi padre se quedó un rato junto al teléfono después de que ella colgara. No sabía qué pensar, me dijo. Parecía fuera de lugar; había algo incluso humorístico en la imagen de su hermano, con camisas de vestir y tirantes, siguiendo a un grupo de turistas del centro con sus gorras de béisbol y sus cámaras colgadas del cuello. Pero luego, no tres meses después de su regreso, Teddy estaba en otro vuelo, esta vez a Georgia. Pronto mi padre encontró la mesa del comedor llena de volúmenes de la biblioteca de Inner Sunset: libros sobre batallas famosas, biografías de Grant y Sherman, guías de uniformes y fusilería. Particularmente guías de uniformes, me dijo, lo que debería haber sido su pista, porque fue en esta época cuando comenzaron las recreaciones.

Me preguntó si los recordaba y le respondí que sí. Como mucho sobre mi tío, no había pensado en ellos en años, pero ahora que los habían mencionado, todavía podía recordar el día en que mi hermana descubrió el revólver antiguo en el armario del dormitorio de Teddy y la explicación posterior que me dio mi tío. mi madre enfurecida. En ese momento, el arma había eclipsado claramente todos los demás aspectos de la historia, aunque en retrospectiva, parece sorprendente que no me pareciera al menos un poco extraño que mi tío, que todavía sustituía al francés más para los ingleses pero, y todavía se refiere a los copos de maíz y Rice Krispies como Kasha, y la mayoría de las frutas por sus nombres uzbecos (porque en Tashkent, a la edad de 10 años, se comió su primer melocotón, su primera ciruela, su primera naranja), había encontrado tal propósito al vestirse con un grupo de extraños, representar el batallas que habían ardido en campos y pastos tan lejos de su vida. Pero yo tenía 10 años cuando comenzaron las recreaciones y todavía estaba en la edad en la que la mayoría de los adultos eran igualmente intrigantes y aburridos. La posesión de Teddy de un sucio uniforme de la Unión, o la imagen de él cargando por un campo con otros recreadores, era tan notable como las articulaciones dobles de mi tío Steven, o los enormes trofeos de plástico que mi tía Deborah había coleccionado en su liga de softbol, lo suficiente para cubrir. toda una pared.

Le dije a mi padre esto.

El asintió. Y, sin embargo, dijo que lo curioso era que en ese momento, en lo que respecta a los pasatiempos, no le había parecido terriblemente extraño. Ciertamente era más interesante que “Wrestling Mania” o como se llamaran esas ridículas orgías. Este fue el momento de Gloria y la película de Ken Burns. Encontró a sus pacientes leyendo copias marcadas como favoritos de Grito de batalla de la libertad en la sala de espera; él mismo se había abierto paso lentamente a través de Shelby Foote. Unos años más tarde, una recreación de la batalla de Gettysburg atraería a algunos decenas de miles de espectadores. A los periódicos y la televisión les encantaba cubrir los eventos, el tono de los reportajes a veces caprichoso, a veces un poco condescendiente, pero por lo general al menos terminaba con una esperanza elegíaca de que las batallas podrían servir como una especie de ritual a través del cual las cicatrices nuevas y viejas podrían ser curado. Tampoco fue el único en ver cómo las recreaciones podían ofrecer un bautismo para aquellos cuyas familias habían venido de otro lugar. Podía recordar un programa de televisión que había presentado extensas entrevistas con un expatriado que viajaba todos los años desde Estocolmo para ponerse el atuendo gris de un soldado confederado y un Rhode Island de origen japonés que estaba “sirviendo” en un regimiento de la Unión. Ambos hombres, dijo mi padre, habían testificado que la participación en las recreaciones les había hecho sentir por primera vez en su vida verdaderamente estadounidenses, aunque mi padre no sabía si esto era así para Teddy. En cualquier caso, dijo, nunca entendió exactamente qué fue lo que hizo Teddy en las recreaciones, hasta una conversación con Donna, al comienzo del final de la vida de Teddy.

Era agosto. Para entonces, Teddy había pasado más de una década haciendo visitas casi anuales a los campos de batalla, comenzando en Bull Run en 1993 y terminando en julio, en la batalla del cráter, cuando, el día después de la recreación, mientras esperaba en el salón del aeropuerto de Richmond International, un coágulo de sangre, que probablemente se había formado mientras yacía en el campo de batalla, se desprendió de las venas profundas de su pantorrilla. Y luego, en la tomografía computarizada en el Hospital Bon Secours St. Mary: no solo la embolia pulmonar, sino el tumor en sus pulmones.

En contra del consejo del médico, Teddy voló a su casa en San Francisco para la cirugía, que fue donde Donna, que había sido una amiga a pesar de su separación dos años antes, y su posterior matrimonio, le contó a mi padre sobre la naturaleza singular de la devoción de su hermano. Estaban en la sala de espera, entre samovares de café tibio y niños retozando sobre el regazo de padres ansiosos, y un monitor parpadeante con las primeras tres letras de los nombres de los pacientes y el estado de sus cirugías. Fue, dijo, la conversación más larga que había tenido con ella. Curiosamente, había asumido que su hermano le había contado mucho más sobre sus incursiones. Cuando la corrigió, ella le dijo que probablemente Teddy estaba esperando que él preguntara.

Hizo una pausa y, después de pensarlo un poco, dijo: “Sabes que se fue a morir, ¿verdad?”

Mi padre, que había mirado el monitor, pensó por un momento que en su preocupación se había perdido algo. “¿Lo lamento?”

“Morir”, dijo. “En batalla.”

Pero todavía no lo entendía del todo. ¿No “murieron” la mayoría de ellos, preguntó?

“Finalmente,” ella dijo. “Pero Teddy ni siquiera peleó”.

Ella aclaró: Momentos después de que el corneta abriera una recreación, mi tío simplemente caminaba hacia la pelea y se acostaba en el suelo.

“¿Sólo?”

“Sólo.”

“¿En realidad?”

Si su hermano no estuviera en la mesa de operaciones, me dijo mi padre, podría haberse reído con incredulidad.

“De verdad”, dijo Donna.

Teddy nunca llegó a la rendición, nunca se quedó para las ferias, los bailes y las noches de trivia que seguían a menudo. Nunca bebí con los otros soldados, ni de los frascos compartidos de whisky “auténtico”, ni de las anacrónicas cervezas que de vez en cuando aparecían en anacrónicas neveras como del espacio exterior. No solo eso, mi padre también tenía que entender el contexto, le dijo Donna. Si algo une a los recreadores es el deseo de permanecer con vida el mayor tiempo posible, de participar de la historia que se han preparado tan meticulosamente. En realidad, fue una queja común entre los organizadores (sin mencionar un aparente objeto de burla entre los espectadores) de que ninguno de los hombres adultos que jugaban a soldados quería morir, especialmente no antes. ¿Quién podría? ¿Y perderse la acción, acostado entre las empanadas de vaca, mientras a su alrededor, sus compañeros cargaban en la historia con mosquetes relucientes? Incluso cuando el impacto de una bala era innegable, dijo Donna, la mayoría de los hombres fingían estar heridos, pidiendo a sus compañeros que los transportaran a la tienda médica y la atención de las enfermeras voluntarias. Pero no su hermano. No Teddy, que gastó cantidades incalculables de sus reducidos ahorros en uniformes cada vez más auténticos, sin mencionar vuelos y alquiler de automóviles, y las “tarifas de eventos” que cobran los moteles de cucarachas. No Teddy, que estaba de pie en las mañanas temblorosas en Vicksburg y Spotsylvania, en Shiloh y Chickamauga, ya que a su alrededor miles de compañeros soldados, rifles llenos de cartuchos de papel, se movían debajo de sus pesadas mochilas. No Teddy, quien —cuando el clarín atravesó los pastizales de Seven Pines y Opequon, y las bombas de humo empezaron a volar en Franklin y Fort Stedman— se acostó en el camino del bosque cubierto de musgo, o junto a las flores de un arbusto que estallaba, o en el jardín. campos. Siempre de espaldas y mirando hacia arriba, dijo Donna, quien una tarde, mirando a Antietam, se había dado cuenta de que por mucho que amaba a este hombre, una parte de él siempre permanecería fuera de su alcance. Justo cuando entendió que lo dejaría, no por animosidad y no por amargura —la vida a los 75 años era demasiado corta para ninguno de los dos— sino porque lo que él buscaba era algo que ella no podía proporcionar.

Él yacía allí durante horas en esa extraña vigilia, mientras a su alrededor se desarrollaba la lucha, y lentamente, a regañadientes, uno a uno, los demás comenzaban a caer, desparramados entre gritos o gorgoteos dramáticos, desgarrando vejigas ocultas de coloración roja, cayendo teatralmente. de sus monturas. A veces lejos, a veces cerca de él; a veces incluso tocándolo, apoyando una mano o cabeza sobre su pecho. Y mientras los pastos se llenaban, él permanecía inmóvil, el cálido sol en su rostro o el frío del suelo invernal de Fredericksburg se filtraba a través de su abrigo, su espalda, su dolorida cadera. Hasta que por fin sonó la corneta y de repente, juntos, los muertos se levantaron del suelo consagrado y santificado.

Para entonces ya era tarde en el apartamento, y un sol inesperado había atravesado la niebla de verano que rodaba sin obstáculos arriba y abajo por el largo flanco occidental de San Francisco. De la sala de estar, pasamos a una pequeña sala de trabajo que mi tío había instalado en un armario del pasillo, con frascos de albañil con tuercas y tornillos, y diversos trozos de madera reunidos en las latas azules de galletas de mantequilla danesas, donde algún día podrían ser encontrado si es necesario. Luego la cocina, el frigorífico vacío salvo por una tarrina de crema agria y una botella de dos litros de kvas. Dejaríamos esto. Así como dejábamos la simvastatina y la digital en el baño, los zapatos de vestir con sus cordones de repuesto, la despensa llena de frascos de comida para gatos que solía mezclar con azúcar y dejar para los vagabundos.

En el dormitorio, una almohadilla térmica aún calentaba el sillón; terriblemente, los paramédicos deben haberlo dejado encendido. La silla iría, al igual que el soporte de oxígeno y el vaporizador que lo flanqueaban, el Trinitron con sus canales de pulsador: el Trinitron, en el que, un mes de marzo, Teddy me puso una copia de WrestleMania que había comprado especialmente por correo. A solas esa noche (mi hermana en una fiesta de pijamas, mis padres en una obra de teatro), habíamos visto las tres horas completas, pelea tras pelea, la luz azul de la televisión parpadeando sobre nosotros, hasta el momento, para citar las palabras de júbilo del locutor. – “La fuerza irresistible se encontró con el objeto inamovible”, y Hulk Hogan levantó a Andre, tembloroso e indefenso como Anteo, y lo derribó estruendosamente al suelo.

Las fotografías estaban en el armario, la puerta de espejo ahora tenía una grieta larga y diagonal. Los había guardado en una serie de viejas cajas de puros de madera, junto a los trajes de la Unión. Sospecho que mi padre sabía que los encontraríamos allí y que esperó porque sabía que después de encontrarlos no seguiría. La habitación estaba a oscuras; la única ventana daba al estacionamiento del apartamento, donde una pareja se gritaba en ruso, así que llevamos las fotos a la sala de estar y colocamos las cajas en la mesa delante del sofá. Estábamos todos allí: Donna con sus blusas de poliéster con flores, mi hermana con sus tirantes y mi tío sentado conmigo en una heladería en un día que de repente regresó a mí con tanta viveza que pude saborear (y como yo escribir, todavía puedo saborear) las frías cintas de caramelo en la crema derretida. Había un par de fotos tempranas de mis abuelos, tomadas en un estudio de Varsovia; y otros, de la boda de mis padres, del Día de Acción de Gracias, de los bar mitzvahs y de la graduación de la escuela secundaria a la que no recordaba que había asistido. Y luego, por fin, las fotos de la guerra, no la que había sobrevivido, sino la que, repetidamente, no había hecho. En contraste con las instantáneas, estas eran diferentes: fotografías conmemorativas de gran formato de las recreaciones, en época sepia o en blanco y negro, las escenas instantáneamente, totalmente familiares de las impresiones a la albúmina de Mathew Brady, con sus tiendas de campaña y rotas. murallas, sus cañones esparcidos y sus cuerpos esparcidos por el campo. Y en cada foto: una flecha diminuta grabada con un esmerado bolígrafo azul que mostraba, entre los innumerables soldados caídos, cuál era.

Esta historia ha sido extraída de la próxima colección de Daniel Mason, Un registro de mi paso por la tierra.